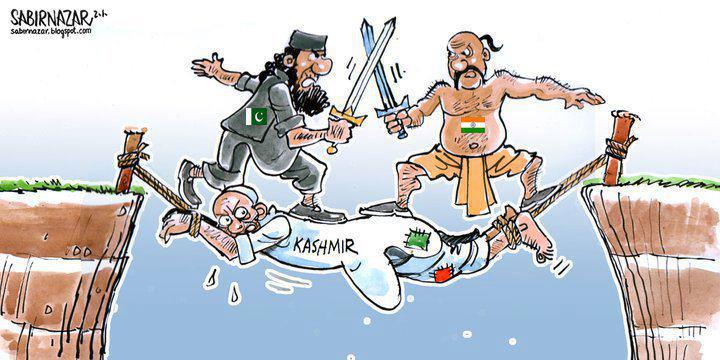

कश्मीर में बाढ़, भारत में अन्धराष्ट्रवाद की आँधी और कश्मीरी जनता का बढ़ता अलगाव

यह लेख 2014 में कश्मीर में आयी बाढ़ के समय ही ‘दिशा सन्धान’के लिए लिखा गया था। प्रकाशन में देर होने के कारण यह पुराना ज़रूर हो गया है लेकिन इसमें उठाये गये मूल मुद्दों की प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है।

– सम्पादक

- पुरुषोत्तम

सितम्बर के पहले सप्ताह में जम्मू एवं कश्मीर में आये सैलाब के बाद विशेषकर कश्मीर घाटी में आयी बाढ़ की वजह से जितनी जान-माल की तबाही हुई उसको देखते हुए इसे हाल के दशकों में कश्मीर में आयी सबसे भयंकर आपदा बताया जा रहा है। इस आपदा में लगभग 300 लोग जान से हाथ धो बैठे, लाखों लोग बेघर हो गये और ग्रामीण क्षेत्रों मे फसलें तबाह हो गयीं। इस आपदा की भीषणता का अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें गाँव के गाँव डूब गये और भूस्खलन से कई गाँवों का तो नामोनिशान भी नहीं बचा। श्रीनगर के गली-मुहल्लों में हफ्तों तक पानी का जमावड़ा लगा रहा। कई दिनों तक लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिलों और छतों पर भोजन-पानी के अभाव में फँसे रहे। संचार व्यवस्था के पूरी तरह से ठप्प हो जाने की वजह से लाखों लोग कई दिन तक पूरी दुनिया से कटे रहे। जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुसार इस आपदा में कुल 1 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ। सितम्बर के अन्त तक हालाँकि श्रीनगर के अधिकांश इलाकों से पानी का जमावड़ा हट चुका था, परन्तु भोजन तथा पीने के पानी की किल्लत और बीमारी-महामारी का ख़तरा लगातार बना हुआ है। स्थिति सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं।

पिछले साल केदारनाथ में आयी तबाही की तरह इस भीषण आपदा की शुरुआत भी बादल फटने की घटना से हुई जिसमें बेहद कम समयान्तराल में अत्यधिक वर्षा (सितम्बर के पहले सप्ताह में ही श्रीनगर में 500 मिमी वर्षा हुई जबकि वहाँ की औसत मासिक वर्षा 56.4 मिमी है) होने से नदियों एवं जलाशयों में पानी भर आया और तटबन्धों और डूब क्षेत्र को पार करता हुआ रिहायशी इलाकों में फैल गया। हिमालय के समूचे क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में भीषण वर्षा को पर्यावरणविद् जलवायु परिवर्तन की परिघटना से जोड़कर देख रहे हैं जो अन्धाधुन्ध पूँजीवादी विकास की तार्किक परिणति है। इसके अतिरिक्त हिमालय के क्षेत्र में बेतहाशा तरीके से जंगलों की कटाई की वजह से वर्षा का पानी पहाड़ के ढलान पर तेज़ी से नीचे की घाटियों की ओर आता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। साथ ही जंगलों की बेतहाशा कटाई से पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलन की घटनाओं में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने में आयी है जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की विभीषिका कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा कश्मीर में आयी इस आपदा की भीषणता की एक प्रमुख कारण तमाम पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर पिछले कुछ दशकों में झेलम नदी के डूब क्षेत्रों एवं डल, अंचल और वूलर जैसी झीलों के किनारे अन्धाधुन्ध रिहायशी एवं वाणिज्यिक निर्माण कार्य भी रहा। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील अपने मूल आकार का एक बटा छठाँ हिस्सा ही रह गयी है। श्रीनगर जैसे शहर के अनियोजित विकास की वजह से जहाँ एक ओर एक दूसरे से जुड़े हुए जलाशयों द्वारा जलनिकासी का प्राकृतिक संरचना तबाह हुई वहीं दूसरी ओर जलनिकासी का वैकल्पिक तरीका नहीं विकसित किया गया जिसकी वजह से श्रीनगर में बाढ़ का पानी लम्बे समय तक जमा रहा।

किसी देश के एक हिस्से में इतनी भीषण त्रासदी आने पर होना तो यह चाहिए कि पूरे देश की आबादी प्रभावित क्षेत्र की जनता के साथ तदनुभूति दिखाते हुए उसे हरसम्भव मदद करे और साथ ही साथ ऐसी त्रासदियों की वजह पर विमर्श करे और भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने के तरीकों पर गहन विचार-विमर्श हो। परन्तु कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानने का दावा करने वाले भारत में कश्मीर की इस भीषण आपदा के बाद जिस तरीके से अन्धराष्ट्रवाद की आँधी चलायी गयी वह कश्मीर की जनता के जले पर नमक छिड़कने के समान था। भारतीय सेना ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय बुर्जुआ मीडिया की मदद से अपने पक्ष में एक क़िस्म का प्रचार अभियान सा चलाया जिसमें कश्मीर की बाढ़ के बाद वहाँ भारतीय सेना द्वारा चलाये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का महिमामण्डन करते हुए कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की गयी। मीडिया ने इस बचाव एवं राहत कार्यों को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया मानो भारतीय सेना राहत और बचाव कार्य करके कश्मीरियों पर एहसान कर रही है। यही नहीं कश्मीरियों को “पत्थर बरसाने वाले” एहसानफ़रामोश क़ौम के रूप में भी चित्रित किया गया। कुछ टेलीविज़न चैनलों पर भारतीय सेना के इस “नायकत्वपूर्ण” अभियान को एक “ऐतिहासिक मोड़बिन्दु” तक करार दिया गया और यह बताया गया कि इस अभियान से कश्मीरी जनता में सेना की छवि सुधरेगी और उनका भारत से अलगाव कम होगा।

परन्तु कश्मीर की स्थानीय मीडिया में स्थानीय लोगों के हवाले से तथा सोशल मीडिया पर कश्मीरियों की जो राय आयी, उनसे एकदम अलग तस्वीर उभर कर आती है। इस तस्वीर में यह साफ़ दिखता है कि इस आपदा के प्रबन्धन, सेना की भूमिका एवं विशेष रूप से भारतीय मीडिया की अतिरंजनापूर्ण कवरेज ने कश्मीरियों के भारत से अलगाव को कम करने की बजाय बढ़ाया ही है। कश्मीर घाटी में अनियंत्रित और और अनियोजित विकास के मद्देनज़र एक लम्बे अरसे से पर्यावरणविद कश्मीर घाटी में इस किस्म की आपदा आने की बात करते रहे थे। नियोजित शहरी विकास एवं जलाशयों तथा नहरों की हिफ़ाजत करके श्रीनगर जैसे शहर में इस विभीषिका की भयावहता को कम किया जा सकता था। परन्तु जलाशयों एवं नहरों के किनारे एवं नदियों के डूब क्षेत्र में अन्धाधुन्ध रिहायशी, वाणिज्यिक एवं सरकारी निर्माण कार्य को बेरोकटोक जारी रहने दिया गया। कई नहरों को पाट कर उनपर सड़कें बनायी गयीं जिससे झेलम नदी के बाढ़ झेलने की श्रीनगर शहर की क्षमता काफ़ी कम हुई। वर्ष 2010 में बाढ़ के ख़तरे को कम करने के लिए उत्तरी कश्मीर की वूलर झील की काई साफ़ करने की एक योजना भी बनायी गयी थी। परन्तु जैसा कि अन्य क्षेत्रों में होता है, यह योजना भी सिर्फ़ सरकारी फाइलों की धूल फाँकती रही। झेलम नदी पर बाढ़ की चेतावनी देने की कोई व्यवस्था उपलब्ध न होने की वजह से भी इस आपदा की आकस्मिकता बढ़ी। पर्यावरणविदों द्वारा ऐसी आपदा की चेतावनी दिये जाने के बावजूद जम्मू एवं कश्मीर सरकार व केन्द्र सरकार ऐसी आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पिछले कुछ दशकों से भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को महज़ सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए अपना पूरा ध्यान आतंकवादियों से निपटने में लगाया और यही वजह थी कि उसके पास ऐसी आपदा से निपटने की कोई योजना नहीं थी। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी माना कि घाटी में बाढ़ आने के शुरफ़आती कुछ दिनों में तो मानो वहाँ का सिविल प्रशासन बाढ़ के पानी में बह-सा गया था।

सिविल प्रशासन के विलुप्त हो जाने की स्थिति में बचाव और राहत का काम पूरी तरह से कश्मीर घाटी में तैनात सैन्य बलों के हाथों में आ गया। सैन्य बलों ने जिस तरीके से राहत एवं बचाव कार्यों में आम कश्मीरियों की बजाय पर्यटकों, बाहरी लोगों एवं धनिकों तथा वीआईपी लोगों को बचाने को प्राथमिकता दी, उससे भी आम कश्मीरियों में असन्तोष की भावना पनपी। जहाँ एक ओर भारतीय मीडिया में राहत एवं बचाव कार्यों में सेना की बहादुरी का गौरवगान चल रहा था, वहीं दूसरी ओर कश्मीरियों का कहना था कि आम कश्मीरियों के लिए अधिकांश राहत, बचाव एवं पुनर्वास का काम स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया। यंग कश्मीर वालिंटियर एलायंस (वाईकेवीएल) नामक कश्मीरी स्वयंसेवी संस्थाओं के एक समूह ने अपने अध्ययन में बताया है कि इस बाढ़ में 96 फ़ीसदी लोगों को स्थानीय स्वयंसेवकों ने बचाया और बाकी 4 फीसदी लोगों को सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने बचाया। इस संस्था ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि 92.3 फीसदी पुनर्वास केन्द्रों को भोजन सामग्री स्थानीय स्वयंसेवक समुदायों ने पहुँचायी। राहत एवं बचाव कार्यों में नौका, टेंट, खाद्य एवं पेय सामग्री की किल्लत के मद्देनज़र कश्मीरियों का मानना था कि भारत को अन्तररष्ट्रीय मदद स्वीकार करनी चाहिए। परन्तु भारत सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए किसी भी प्रकार की अन्तरराष्ट्रीय मदद से साफ़ इन्कार कर दिया जिसकी वजह से भी कश्मीरियों में रोष देखा गया। नौका की किल्लत को देखते हुए स्थानीय स्वयंसेवक दस्तों ने लकड़ी, प्लास्टिक, पानी के खाली टैंक, ट्यूब आदि जो कुछ भी तैर सकता था उसको नौका के रूप में इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जान-माल की रक्षा करने का भरसक प्रयास किया। नौकाओं एवं अन्य सामग्रियों की किल्लत के बावजूद भारतीय मीडिया के तमाम पत्रकार सेना की नौकाओं एवं हेलीकाप्टर में बैठकर रिपोर्टिंग करते हुए पाये गये जिससे कश्मीरियों के इस आरोप को बल मिलता है कि भारतीय सेना ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी छवि बनाने में किया और भारतीय शासक वर्ग ने इसका इस्तेमाल पूरे देश में अन्धराष्ट्रवाद की आँधी चलाने में किया। कश्मीर में बाढ़ और भारतीय सेना एवं मीडिया द्वारा चलायी गयी इस अन्धराष्ट्रवादी मुहिम का कुल नतीजा यह हुआ कि कश्मीरी जनता का भारतीय राज्यसत्ता से अलगाव कम हाने की बजाय बढ़ता ही गया। कश्मीरी जनता के इस अलगाव का एक लम्बा इतिहास रहा है, आइये इस लम्बे इतिहास पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि इसकी प्रकृति क्या है और क्यों यह समय बीतने के साथ बढ़ता ही गया है।

कश्मीरी जनता का भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्ता से अलगाव का इतिहास

भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्ता के जन्मकाल से ही कश्मीरी राष्ट्रीयता का उससे अलगाव होना शुरू हो गया था। बर्तानवी गुलामी से भारत के आज़ाद होने के वक़्त जम्मू एवं कश्मीर राज्य उन 562 रियासतों में से एक था जो अंग्रेजी राज्य के अधीन थे। आज़ादी मिलने के तुरन्त बाद हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राजों-रजवाड़ों ने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक डोमिनियन में शामिल होने का फैसला कर लिया। हैदराबाद का निज़ाम एक स्वतंत्र राष्ट्र के ख़्वाब देख रहा था जबकि जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में मिलने का पक्षधर था। इन दो रियासतों में भारत का तर्क था कि उनके भविष्य का फैसला वहाँ के शासक नहीं बल्कि जनता करेगी। उन दो रियासतों की बहुसंख्यक आबादी भारत में विलय की पक्षधर थी और इसलिए वे भारत में शामिल हुए। जूनागढ़ में तो फरवरी 1948 में बाकायदे रिफरेंडम भी करवाया गया जिसमें वहाँ की जनता ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने के पक्ष में मत दिया। परन्तु जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति इसके ठीक उलट थी। वहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी, परन्तु वहाँ का शासक महाराजा हरी सिंह हिन्दू था। हरी सिंह भारत या पाकिस्तान में मिलने की बजाय जम्मू एवं कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था ताकि उसके वंश का शासन बरकरार रहे। ग़ौरतलब है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को हरी सिंह के पूर्वज गुलाब सिंह ने कुख़्यात अमृतसर की संधि में अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपये में खरीदा था। अंग्रेज़ों को डोगरा राजा गुलाब सिंह की वफ़ादारी पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह पहले सिख शासन से दग़ाबाजी करते हुए अंग्रेजों के पाले में आ खड़ा हुआ था। भारत की आज़ादी के वक़्त जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 77 फ़ीसदी आबादी मुस्लिम थी। यदि सिर्फ़ कश्मीर घाटी की बात की जाये तो वहाँ 94 फ़ीसदी से भी ज़्यादा आबादी मुस्लिम थी। जम्मू एवं कश्मीर में डोगरा राजाओं के शासन में अधिकांश जागीरदार और भूस्वामी हिन्दू थे जबकि आम ग़रीब किसान आबादी में मुस्लिमों की बहुतायत थी। इस प्रकार वहाँ वर्गीय ध्रुवीकरण और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण में संगति होने से बाद में वर्षों में हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरपन्थी ताक़तों को अपना आधार जमाने में मदद मिली। हालाँकि ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि वैष्णव, शैव, सूफ़ी परम्पराओं के मिलेजुले प्रभाव की वजह से कश्मीर में इस्लाम की प्रकृति भारतीय महाद्वीप के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से कश्मीरी अवाम की लड़ाई को पाकिस्तानपरस्ती की दिशा में ले जाने की पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कश्मीरियों की आज़ादी की लड़ाई ने एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखा है।

बर्तानवी गुलामी से भारत की आज़ादी के वक़्त कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस नामक दल से जुड़े हुए थे जो शुरू में कश्मीर में सरकारी नौकरियों में कश्मीरी मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संघर्ष करता था। परन्तु बाद में यह आन्दोलन जनवाद के लिए संघर्ष की शक़्ल अख्त़ियार करने लगा और डोगरा सामन्ती शासन के विरोध में कश्मीरी किसानों का आन्दोलन बनता गया। शीघ्र ही सामन्तवाद विरोधी इस जनवादी आन्दोलन को कश्मीर के गैर-मुस्लिम नेतृत्व मसलन पंडित प्रेमनाथ बजाज एवं सरदार बुद्ध सिंह के साथ ही साथ गाँधी, नेहरू, आज़ाद, खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खान जैसे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा। शेख अब्दुल्ला भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और उसके नेताओं से प्रभावित होते गये और उन्हें इस सच्चाई का एहसास होने लगा कि आन्दोलन को व्यापक रूप देने के लिए उन्हें उसे धर्म निरपेक्ष बनाना होगा। इसीलिए शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम कान्फ्रेंस से बदलकर नेशनल कान्फ्रेंस रखने का प्रस्ताव रखा जो 11 जून 1939 को पारित हुआ। उसी समय शेख अब्दुल्ला ने पंडित प्रेमनाथ बजाज, सरदार बुध सिंह, पंडित सुदमा सिधा, जिया लाल कीलम, कश्यप बन्धु जैसे ग़ैर-मुस्लिम प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर ‘राष्ट्रीय माँगें’ नामक मांगपत्रक का मसौदा तैयार किया जो भविष्य के ‘नया कश्मीर’ घोषणापत्र की पूर्वपीठिका थी जिसमें कश्मीर के जनता के कल्याण के लिए एक जनवादी संविधान की माँग की गयी थी। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कान्फ्रेंस मुस्लिम लीग और जिन्ना द्वारा प्रचारित ‘टू नेशन थियरी’ का विरोध करती थी और मज़हब के आधार पर बने मुल्क पाकिस्तान में विलय की हरगिज़ पक्षधर नहीं थी। साथ ही शेख अब्दुल्ला भारत में पूर्ण विलय को लेकर भी संशंकित थे।

बर्तानवी गुलामी से भारत की आज़ादी के वक़्त कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस नामक दल से जुड़े हुए थे जो शुरू में कश्मीर में सरकारी नौकरियों में कश्मीरी मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संघर्ष करता था। परन्तु बाद में यह आन्दोलन जनवाद के लिए संघर्ष की शक़्ल अख्त़ियार करने लगा और डोगरा सामन्ती शासन के विरोध में कश्मीरी किसानों का आन्दोलन बनता गया। शीघ्र ही सामन्तवाद विरोधी इस जनवादी आन्दोलन को कश्मीर के गैर-मुस्लिम नेतृत्व मसलन पंडित प्रेमनाथ बजाज एवं सरदार बुद्ध सिंह के साथ ही साथ गाँधी, नेहरू, आज़ाद, खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खान जैसे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा। शेख अब्दुल्ला भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और उसके नेताओं से प्रभावित होते गये और उन्हें इस सच्चाई का एहसास होने लगा कि आन्दोलन को व्यापक रूप देने के लिए उन्हें उसे धर्म निरपेक्ष बनाना होगा। इसीलिए शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम कान्फ्रेंस से बदलकर नेशनल कान्फ्रेंस रखने का प्रस्ताव रखा जो 11 जून 1939 को पारित हुआ। उसी समय शेख अब्दुल्ला ने पंडित प्रेमनाथ बजाज, सरदार बुध सिंह, पंडित सुदमा सिधा, जिया लाल कीलम, कश्यप बन्धु जैसे ग़ैर-मुस्लिम प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर ‘राष्ट्रीय माँगें’ नामक मांगपत्रक का मसौदा तैयार किया जो भविष्य के ‘नया कश्मीर’ घोषणापत्र की पूर्वपीठिका थी जिसमें कश्मीर के जनता के कल्याण के लिए एक जनवादी संविधान की माँग की गयी थी। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कान्फ्रेंस मुस्लिम लीग और जिन्ना द्वारा प्रचारित ‘टू नेशन थियरी’ का विरोध करती थी और मज़हब के आधार पर बने मुल्क पाकिस्तान में विलय की हरगिज़ पक्षधर नहीं थी। साथ ही शेख अब्दुल्ला भारत में पूर्ण विलय को लेकर भी संशंकित थे।

5 मई 1946 के एक बयान में शेख अब्दुल्ला ने सांस्कृतिक और भाषायी समरसता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्विभाजन करने के बाद भारत की सभी राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात की। ग़ौरतलब है कि शेख अब्दुल्ला की यह सोच तत्कालीन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की लाइन से प्रभावित थी। मई 1946 में ही शेख ने महाराजा हरी सिंह के खि़लाफ़ ‘कश्मीर छोड़ो’ आन्दोलन का आग़ाज़ किया जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और तीन साल की सजा हुई। परन्तु वे 16 महीने बाद 29 सितम्बर 1947 को रिहा कर दिये गये। रिहाई के फौरन बाद शेख ने बयान दिया कि ‘यदि जम्मू एवं कश्मीर में रहने वाले 40 लाख लोगों को दरकिनार कर राज्य भारत अथवा पाकिस्तान में विलय की घोषणा करता है तो मैं विद्रोह का परचम थाम लूँगा और हमें संघर्ष करना होगा’। (स्रोतः ए जी नूरानी की पुस्तक ‘दि कश्मीर डिस्प्यूट’, अनुवाद हमारा)। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया जिसका सामना करने में हरीसिंह की सेना सर्वथा असमर्थ थी। यही नहीं जम्मू एवं कश्मीर के पुँछ इलाके में महाराजा की सेना में ही बग़ावत हो गयी। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद राज्य में शरणार्थियों की आवाजाही की वजह से भी वहाँ साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गयी। पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली हमले और पुँछ में हरी सिंह की सेना में बग़ावत ने एक स्वतंत्र राज्य का शासक बने रहने की उसकी सारी महत्वकांक्षाओं पर पानी फेर दिया और उस हमले का मुक़ाबला करने के लिए उसे मजबूरन भारतीय सेना से मदद की गुहार करनी पड़ी। भारत ने इस सैन्य मदद की एवज़ में हरी सिंह से जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज़ पर दस्तख़त करवा लिये। परन्तु यह विलय आरज़ी और सशर्त था, जैसा कि विलय के दस्तावेज़ के साथ संलग्न दस्तावेज़ो और जम्मू एवं कश्मीर पर भारत सरकार के श्वेत पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लिखित था। 1948 में जारी इस श्वेत पत्र में भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर लिखा थाः ‘जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था क़ायम हो जायेगी और उसकी ज़मीन से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया जायेगा, राज्य के विलय के फैसले के बारे में वहाँ की जनता से निर्देश लिया जायेगा।’ (स्रोतः ए जी नूरानी की पुस्तक ‘दि कश्मीर डिस्प्यूट’, अनुवाद हमारा)

1947 से ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनेक अवसरों पर इस बात को ज़ोर देते हुए कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय के बारे में अन्तिम फैसला वहाँ की जनता करेगी और वहाँ की जनता की मर्ज़ी के बग़ैर उसको भारत में मिलाने की उनकी कोई मंशा नहीं है। कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने के पहले ही नेहरू वहाँ जनमतसंग्रह कराने की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके थे। कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली हमले के बाद भारत सरकार ने यह मसला संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा। 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 39 पारित किया जिसमें इस मसले की तथ्यों के आधार पर जाँच करने के मक़सद से एक आयोग बनाने की बात की गयी। इसके बाद 21 अप्रैल 1948 को सुरक्षा परिषद ने एक अन्य प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 47) पारित किया जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के भारत अथवा पाकिस्तान में विलय को वहाँ एक मुक्त और निष्पक्ष जनमतसंग्रह के द्वारा कराने की बात कही गयी थी। 1953 तक भारत कश्मीर में जनमतसंग्रह की बात करता रहा, लेकिन उसके बाद वह इस वायदे से मुकर गया।

अक्टूबर 1947 में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद महराजा हरीसिंह ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भारत में विलय के दस्तावेज़ पर दस्तख़त करने के साथ ही साथ एक आपातकालीन प्रशासन की नियुक्ति की और इस सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को सौंपी गयी। मार्च 1948 में जम्मू एवं कश्मीर में अन्तरिम सरकार का गठन किया गया और शेख अब्दुल्ला ने औपचारिक रूप से जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस अन्तरिम सरकार की एक ज़िम्मेदारी यह थी कि वह राज्य का संविधान बनायेगी। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला व कुछ अन्य कश्मीरियों को भारत की संविधान सभा में भी शामिल किया गया। भारत की संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें धारा 370 में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज़ा गया जिसके अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को भारतीय संघ के तहत अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार था; जम्मू एवं कश्मीर के सन्दर्भ में भारत की संसद का अधिकार महज़ रक्षा, विदेशी मसलों एवं संचार तक सीमित था।

1948 से 1953 तक जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शेख अब्दुल्ला कश्मीर के पाकिस्तान में विलय अथवा जनमतसंग्रह की बजाय उसकी स्वायत्तता के पक्षधर थे। परन्तु जम्मू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ द्वारा समर्थित प्रजा परिषद् आन्दोलन के बाद कश्मीर मसले का ज़बरदस्त साम्प्रदायिकीकरण हुआ जिसके बाद कश्मीरी अवाम का भारत से अलगाव बढ़ा और शेख अब्दुल्ला भी अपने रुख़ पर पुनर्विचार करने लगे। प्रजा परिषद आन्दोलन जम्मू के डोगरा भूस्वामियों के हितों की नुमाइन्दगी करता था जिनकी आर्थिक शक्ति में शेख अब्दुल्ला सरकार द्वारा लागू किये गये रैडिकल भूमि सुधारों के बाद ज़बरदस्त कमी आयी थी। परन्तु प्रजा परिषद् ने अपने इन वर्गीय हितों को छिपाने के लिए समूचे कश्मीर मसले को साम्प्रदायिक रंग दे दिया। इस आन्दोलन की मुख्य माँग यह थी कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू, लद्दाख और कश्मीर इन तीन हिस्सों में बाँटकर जम्मू एवं लद्दाख से धारा 370 हटाकर उनका पूरी तरह भारत में विलय कर दिया जाये। जम्मू में इस आन्दोलन के बढ़ते आधार को देखकर शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोनों सकते में आ गये। शेख अब्दुल्ला जो पहले ही कश्मीर मसले पर पटेल के साम्प्रदायिक बयानों से कश्मीर से भारत में विलय के मसले पर सशंकित हो उठे थे, प्रजा परिषद् आन्दोलन के बाद से और भी ज़्यादा सशंकित हो गये। नेहरू इस साम्प्रदायिक आन्दोलन की बढ़ती ताक़त से इसलिए भयभीत थे क्योंकि धर्म के आधार पर जम्मू को भारत में पूरी तरह मिलाने का निहितार्थ यह था कि कश्मीर घाटी पर भारत के दावे का आधार कमज़ोर हो जाता।

जम्मू में प्रजा परिषद् आन्दोलन के ज़ोर पकड़ने की वजह से कश्मीर मसले के साम्प्रदायिकीकरण के बाद शेख अब्दुल्ला भारतीय राज्य के भीतर स्वायत्तता की बजाय कश्मीर की आज़ादी के बारे में भी सोचने लगे थे। यही वह दौर था जब नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच रिश्तों में भी कड़वाहट पैदा होनी शुरू हुई। इसकी इन्तेहाँ तब हो गयी जब 8 अगस्त 1953 को अचानक शेख अब्दुल्ला को बख़ार्स्त कर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तब से 11 वर्षों तक का अधिकांश समय उन्हें जेल में ही बिताना पड़ा। शेख अब्दुल्ला की जगह भारत ने अपने पिट्ठू बख़्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया। उसके बाद नेहरू कश्मीर में जनमतसंग्रह के अपने वायदे से साफ़ मुकरने लगे। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने कश्मीर के भारत में विलय को अविच्छिन्न क़रार दिया।

1953 में शेख अब्दुल्ला सरकार की बख़ार्स्तगी और उनकी गिरफ़्तारी ने कश्मीरी अवाम और भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्ता के बीच के अलगाव को नयी ऊचाइयों पर पहुँचाया। जम्मू एवं कश्मीर में नई दिल्ली की शह पर 1951 से ही की गयी चुनावी धाँधली ने भी कश्मीरी अवाम के अलगाव को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभायी। 1951 के संविधान सभा के चुनावों में 75 में से 73 सीटों पर नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये क्योंकि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन मामूली आधार पर रद्द कर दिये गये। संविधान सभा के इन्हीं चुनावों के आधार पर राज्य की विधान सभा का गठन हुआ था जिसने भारतीय संविधान की धारा 370 में जम्मू एवं कश्मीर को दिये गये विशेष दर्ज़े को तनु करने पर मोहर लगायी। उसके बाद 1957 और 1962 के चुनावों में भी धाँधली हुई जिसके आधार पर बख़्शी गुलाम मोहम्मद ने कमोबेश भारत के एजेंट के रूप में जम्मू एवं कश्मीर में सरकार चलायी। 1967 के विधान सभा चुनावों एवं 1971 के लोकसभा चुनावों में धाँधली का काम नेशनल कान्फ्रेंस के ही एक अन्य नेता जी एम सादिक़ के नेतृत्व में किया गया। 1967 के चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई धाँधली का कश्मीर घाटी में ज़बरदस्त विरोध हुआ।

उधर शेख अब्दुल्ला अप्रैल 1964 में जेल से रिहा कर दिये गये थे। परन्तु अगले ही वर्ष उन्हें कोडईकनाल में नज़रबन्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई से अल्जीयर्स में मुलाकात की थी। अन्ततः जनवरी 1968 को ही जाकर वे मुक्त हो सके। डेढ़ दशक की इस गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी के बाद शेख अब्दुल्ला कमज़ोर पड़ चुके थे और रिहा होने के बाद वे भारत सरकार से समझौते के बारे में सोचने लगे थे। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्होंने भारत सरकार के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिये। 1975 के इंदिरा गाँधी-शेख अब्दुल्ला समझौते के तहत उन्होंने कश्मीर की स्वायत्तता की माँग भी छोड़ दी और भारत सरकार द्वारा धारा 370 के तनुकरण को भी मंजूरी दे दी।

इंदिरा गान्धी और शेख अब्दुल्ला के बीच 1975 में हुए समझौते के पहले ही कश्मीर घाटी में कुछ ऐसे ग्रुप बन चुके थे जो सशस्त्र संघर्ष के ज़रिये कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे। इस समझौते में शेख अब्दुल्ला द्वारा घुटने टेकने के बाद ऐसे ग्रुपों की ताक़त बढ़ी और कश्मीरी राष्ट्रीयता के संघर्ष के एक नये दौर की शुरुआत हुई। इस समझौते का सबसे मुखर रूप में विरोध करने वाले संगठनों में ‘जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स लीग’ प्रमुख था जो कश्मीर की आज़ादी की बात करता था। इसके संस्थापकों में शेख अब्दुल अजीज़, मुसादिक आदिल, बशीर अहमद टोटा, आज़म इंक़लाबी, अब्दुल हमीद वानी थे। शब्बीर शाह इस संगठन के महासचिव थे। बाद में यह संगठन भी कई फूटों का शिकार हुआ।

बहरहाल शेख अब्दुल्ला 1982 तक जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री बने रहे। 1982 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र फारूख़ अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। जुलाई 1984 में इंदिरा गान्धी ने फारूख अब्दुल्ला की सरकार को बख़ार्स्त कर दिया जिससे घाटी में एक बार फिर असन्तोष बढ़ने लगा। श्रीनगर में 72 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। लेकिन 1986 में फारूख अब्दुल्ला ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के साथ समझौता किया और वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। मार्च 1987 में जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा का चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबन्धन बनाया। इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धाँधली हुई। विपक्षी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ) की कश्मीर घाटी में ज़बरदस्त लोकप्रियता होने के बावजूद चुनावी धाँधली की वजह से उसे विधानसभा में सीटें नहीं जीत पायी। इन चुनावों में धाँधली के बाद कश्मीरी युवाओं की बड़ी आबादी को चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ गया और बड़ी संख्या में युवाओं ने बन्दूकें थामी। इसके बाद से ही कश्मीर में सशस्त्र संघर्ष प्रभावी होकर सामने आया। ग़ौरतलब है कि जिन नेताओं ने बाद में आतंकवाद की राह पर जाने का फैसला किया उनमें से अधिकांशं ने 1987 के चुनावों में हिस्सा लिया था और चुनावी धाँधली की वजह से उनका मोहभंग हुआ। 1986 में गठित इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग के चार प्रमुख सदस्यों – अब्दुल हमीद शेख, अश्फ़ाक माज़िद वानी, जावेद अहमद मीर और यासीन मलिक – जिन्हें हाजी ग्रुप कहा जाता था, ने एमयूएफ के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। यहाँ तक कि हिजबुल मुजाहिद्दीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन जिसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है, ने भी एमयूएफ के उम्मीदवार के रूप में 1987 के चुनाव में भागीदारी की थी।

शुरुआती दौर में कश्मीर की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट (जेकेएलएफ) के हाथों में था। जेकेएलएफ की स्थापना 1978 में इंग्लैण्ड में अमानुल्ला खान ने की थी जो मक़बूल बट की कश्मीर लिबरेशन आर्मी का एक सदस्य था। मक़बूल बट भारतीय कब्जे़ में सक्रिय था और अमानुल्लाह खान पाक अधिकृत कश्मीर में। शुरफ़आती दौर में जेकेएलएफ एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और वह भारत और पाक दोनों द्वारा कब्ज़ा किये गये कश्मीर की आज़ादी की बात करता था। परन्तु भारतीय राज्य द्वारा बर्बर दमन के बाद जेकेएलएफ में इस्लामिक कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ने लगा। 11 फरवरी 1984 को मकबूल बट को तिहाड़ जेल में फाँसी दे दी गयी थी जिसके बाद से कश्मीरी युवाओं में असंतोष बढ़ रहा था। 1987 के चुनावों में भारी धाँधली के बाद कश्मीर में जो जनउभार देखने को आया उसके पीछे पिछले 40 सालों का कुशासन, आर्थिक बदहाली, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार भी प्रमुख कारण थे। 1988 में बिजली की दरों में वृद्धि के खि़लाफ़ प्रदर्शन के दमन से कश्मीर घाटी की जनता में ज़बरदस्त आक्रोश देखने को आया। उसी साल मकबूल बट की बरसी पर पुलिस ने कश्मीरी आज़ादी के समर्थकों पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायीं। दिसम्बर 1989 में कश्मीर समूची कश्मीर घाटी में बग़ावत की ज्वाला भड़क उठी। इस बग़ावत को बर्बरता से कुचलने के लिए कश्मीर में सैन्य बल विशेष अधिकार कानून (आफ्सपा) लगाकर सेना को असीमित अधिकार दे दिये गये। लेकिन 1990 तक आते-आते कश्मीर घाटी में लाखों लोग आज़ादी के नारे लगाते हुए उतर पड़े थे। यही वह दौर था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खि़लाफ़ लड़ाई में प्रशिक्षित मुजाहिद्दीनों को कश्मीर में जेहाद के लिए भेजना शुरू किया और कश्मीर की आज़ादी के संघर्ष को इस्लामिक कट्टरपन्थी रंग देने की कुटिल चाल चली। इसी दौर में कश्मीर की छोटी सी अल्पसंख्यक कश्मीरी पण्डित आबादी के ऊपर भयंकर जुल्म ढाये गये। सैकड़ों कश्मीरी पण्डितों का नरसंहार किया गया और लाखों पण्डितों को परिवार समेत घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद ही संघ परिवार के फ़ासिस्टों ने कश्मीरी पण्डितों के बीच अपना आधार मज़बूत किया और कश्मीर मसले के साम्प्रदायिकीकरण करने की घृणित योजना को अमली जामा पहनाया। यही वह दौर था जब कश्मीर में हरकत-उल-मुजाहिद्दीन और लश्कर-ए-तोयबा जैसे पाकिस्तानपरस्त संगठनों का दबदबा भी बढ़ा।

कश्मीर घाटी में सशस्त्र जनउभार और आतंकवाद का भारतीय सेना के बर्बरतापूर्वक दमन किया। 1990 के दशक के अन्त तक कश्मीर में सशस्त्र संघर्ष और आतंकवादियों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। 1995 तक जेकेएलएफ के यासीन मलिक ने भारत के सामने घुटने टेक दिये और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया। परन्तु इस प्रक्रिया में भारतीय सेना ने जिस क़दर कश्मीरी अवाम के मानवाधिकारों का धड़ल्ले से हनन किया उससे कश्मीरी अवाम के दिलों में भारत के प्रति नफ़रत की भावना अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। कश्मीरियों के ज़ेहन में 1991 में भारतीय सेना द्वारा किये गये कुनान-पोशपोरा जैसे सामूहिक बलात्कार और यातना की घटनाओं की यादें अभी भी ताज़ा है। इसके अलावा अन्य बलात्कार काण्डों, फर्ज़ी मुठभेड़ों, गुमशुदगी की घटनाओं आदि की एक लम्बी दास्तान है। पिछले डेढ़ दशकों में कश्मीर में 60,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 700 लोग लापता हैं। हाल ही में कश्मीर में पायी गयी हज़ारों गुमनाम कश्मीरियों की सामूहिक कब्रें पायी गयी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और भारतीय सेना के ख़ूनी खेल की वजह से कश्मीरियों में भारत से अलगाव की भावना गहराई तक जड़ जमा चुकी है।

21वीं सदी आते-आते भारत ने कश्मीर में आतंकवाद को काफ़ी हद तक काबू में कर लिया गया था। 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर नकेल कसने की वजह से पाकिस्तान से कश्मीर में जेहाद के लिए आने वाले आतंकियों पर रोक लगी। सरकारी आँकड़ों के भी इस बात की गवाही देते हैं कि आतंकवाद की घटनाओं में ज़बरदस्त कमी आयी है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी घाटी में अब 1,000 आतंकवादी भी नहीं है। लेकिन अभी भी घाटी में 7 लाख से भी ज़्यादा भारतीय सैनिक और अर्द्ध सैन्य बलों के जवान डेरा डाले हुए हैं। कुख़्यात काला कानून आफ्सपा अभी तक वहाँ लागू है। वहाँ खुफिया एजेंसियाँ ऐसे काम करती हैं मानो वो किसी दुश्मन देश में काम करती हों। सेना द्वारा की गयी नृशंस हत्याओं, बलात्कारों और यातनाओं के अलावा घाटी में इतने लम्बे अरसे से इतनी बड़ी तादाद में सेना की उपस्थिति मात्र अपने आप में कश्मीरी अवाम में आतंक पैदा करती है। कश्मीरी इस सेना की उपस्थिति को भारतीय कब्ज़े की निशानी के रूप में देखते हैं।

हालिया वर्षों में भारतीय मीडिया ने कश्मीर मसले की ऐसी रिपोर्टिंग की है मानो आतंकवादियों पर नकेल कसने के बाद अब वहाँ अमन-चैन कायम हो गया है क्योंकि वहाँ जाने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और चुनावों में भागीदारी बढ़ी है। खाते-पीते भारतीय मध्यवर्ग को यह लगने लगा था कि आख़िरकार कश्मीर समस्या का समाधान हो चुका है। लेकिन 2009 में अमरनाथ यात्रा के लिए भूमि अधिग्रहण के खि़लाफ़ हुए आन्दोलन के बाद से कश्मीरियों का संघर्ष एक नयी शक़्ल अख्त़ियार करता नज़रा आया। उस आन्दोलन में काफ़ी समय बाद ‘भारत वापस जाओ’ के नारों से समूची कश्मीर घाटी गूँज उठी। चूँकि यह एक शान्तिपूर्ण नागरिक प्रतिरोध था, इसलिए भारतीय सेना के लिए इसका बर्बर दमन करना आसान न था। अब जो कश्मीरी नौजवान सड़कों पर उतर रहे थे उनके हाथों में एके 47 या हैंड ग्रेनेड नहीं होते बल्कि पत्थर होते हैं। वे हिजबुल मुजाहिद्दीन या लश्करे तोयबा के दुर्दान्त आतंकवादी नहीं बल्कि इनमें स्कूल जाने वाले किशोर, बेरोज़गार नौजवान, प्रौढ़ और अधेढ़ महिलायें और आम जनता शामिल थी जो भारतीय सेना के दमन और उत्पीड़न के खि़लाफ़ सड़कों पर उतरे थे। अमरनाथ यात्रा विवाद के बाद शोपियाँ में दो महिलाओं के साथ सशस्त्र बलों द्वारा बलात्कार और हत्या, माछिल फर्जी मुठभेड़ में हत्या और जुलाई 2010 में तुफैल मुट्टू नामक 17 वर्षीय किशोर की सेना की गोलीबारी में मौत के बाद हुआ पूरी कश्मीर घाटी में व्यापक जनउभार देखने को आया जिसे इन्तिफ़ादा या जनविद्रोह की भी संज्ञा दी गयी जिसमें सैन्य बल की गोलियों से सौ से ज़्यादा युवाओं, किशोरों और बच्चों की जानें गयीं।

कश्मीरी अवाम की आकांक्षाएँ और उनका भविष्य

जम्मू एवं कश्मीर में हाल में आयी बाढ़ के बाद भारतीय बुर्जुआ मीडिया और बुद्धिजीवियों के एक हिस्से ने यह उम्मीद बाँधनी शुरू कर दी की भारतीय सेना के राहत और बचाव कार्यों से कश्मीरी जनता भारत पर फिदा हो जायेगी और इस प्रकार यह राहत और बचाव कार्य कश्मीर में भारत के लिए ‘टर्निंग प्वाइण्ट’ साबित होगा। लेकिन इस किस्म के बचकाने विश्लेषण से भारत के टीवी दर्शक मध्यवर्ग को आत्ममुग्ध करने से ज़्यादा और कुछ नहीं करते। भारतीय मध्यवर्ग सेना के इस मानवीय चेहरे की तारीफ़ करता नहीं अघाता। परन्तु यदि कश्मीरियों की बात की जाये तो उनमें सेना के बचाव कार्यों में कुलीनों और पर्यटकों का तवज्जो देने और अन्तर्राष्ट्रीय मदद न स्वीकार करने से असन्तोष ही देखने में आया। बाढ़ से पीड़ितों के पुनर्वास का कोई इन्तज़ाम न होता देख कश्मीरियों की ग़रीब आबादी में ख़ास तौर पर गुस्सा देखने में आया। जिन लोगों के पास बहुमंज़िला घर थे वे तो अपने घरों की ऊपरी मंज़िलों और छतों पर चले गये, लेकिन झोपड़पट्टी में रहने वाले ग़रीबों की तो मानो इस बाढ़ ने पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। सेना के खि़लाफ़ असन्तोष इस हद तक था कि बचाव और राहत कार्य के दौरान भी कश्मीर में कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा सेना का पत्थरों से स्वागत किया गया। ज़ाहिर है कि पिछले 67 सालों लगातार बढ़ रहे कश्मीरियों के भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्ता से अलगाव को एक प्राकृतिक आपदा में राहत एवं बचाव कार्य करके उसका ढिंढोरा पीटने से ख़त्म नहीं किया जा सकता।

पिछले 67 सालों के भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्ता के दमन, उत्पीड़न और वायदाखि़लाफ़ी की वजह से कश्मीरी अवाम का भारत से अलगाव बढ़ा है और उसमें आज़ादी की आकांक्षा कम होने की बजाय बढ़ी ही है। लेकिन यह भी सच है कि निकट भविष्य में इस आकांक्षा के पूरा होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। इस समय कश्मीरी अवाम की आज़ादी की आकांक्षा की सबसे मुखर रूप से पैरोकारी ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस कर रही है। लेकिन हुर्रियत के सबसे रैडिकल धड़े का नेतृत्व कर रहे सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर की आज़ादी के नाम पर उसको मज़हब के नाम पर बने राष्ट्र पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। गिलानी बड़ी ही चालाकी से कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने की अपनी योजना को जानबूझकर अस्पष्ट बनाये रखते हैं ताकि कश्मीरी अवाम, जो ऐतिहासिक रूप से इस्लाम की सूफ़ी धारा से प्रभावित है, उनको पाकिस्तानपरस्त नेता की बजाय कश्मीर की आज़ादी का रहनुमा ही समझती रहे। लेकिन उनके सिपाहसलार मसर्रत आलम और आसिया अन्द्राबी की खुले रूप से इस्लामिक कट्टरपन्थी हरकतों से गिलानी की मंशा साफ़ हो जाती है। यदि आज कश्मीरी अवाम का विचारणीय हिस्सा गिलानी को अपने प्रतिरोध का नेता मानता है तो उसकी वजह यह है कि गिलानी ने भारतीय राज्यसत्ता के दमन के खि़लाफ़ सबसे मुखर तरीके से विरोध किया है और अभी तक भारतीय राज्यसत्ता के सामने घुटने नहीं टेके हैं। लेकिन वे भारतीय राज्यसत्ता के सामने जितने कठोर दिखायी देते हैं, पाकिस्तानी शासकों के प्रति उनका रूख़ उतना ही नरम दिखायी देता है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में पाकिस्तान के दमन और उत्पीड़न के खि़लाफ़ वे चूँ तक नहीं करते। साथ ही वे इस बात पर गोलमटोल जवाब देते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में इस्लामिक राज्य स्थापित होने पर जम्मू के हिन्दुओं, लद्दाख के बौद्धों एवं गुज्जर व बकरवाल जैसे नृजातीय समूहों का भविष्य क्या होगा। कश्मीरी पण्डितों के घाटी में पुनर्वास पर भी उनकी कोई ठोस नीति नहीं है। ज़ाहिरा तौर पर इस प्रकार का संकीर्ण नेतृत्व कश्मीरियों के न्यायपूर्ण संघर्ष को अन्तिम विश्लेषण में कमज़ोर ही करता है। परन्तु धर्मनिरपेक्ष बुर्जुआ नेतृत्व की समझौतापरस्ती के चलते आज कश्मीर में जो विकल्पहीनता की स्थिति बनी है उसी का लाभ गिलानी जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को मिल रहा है। लेकिन कश्मीर की जनता से गिलानी जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की आज़ादी के नाम पर पाकिस्तानपरस्ती बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकती। कश्मीर में बाढ़ की त्रासदी के बाद वहाँ की आम ग़रीब जनता ने भारतीय राज्य के भेदभावपूर्ण आचरण के साथ ही साथ तथाकथित अलगाववादी नेताओं की उनसे दूरी भी देखी है। कश्मीरियों की जो ग़रीब आबादी भारी पैमाने पर बाढ़ के बाद बेघर हुई है उनको अब अस्थायी पुनर्वास केन्द्रों से निकाल बाहर किया जा रहा है और ये कश्मीरियों के रहनुमा होने का दावा करने वाले ये नेता भी उनको पूछने नहीं आ रहे हैं। ये नेता भी भारतीय सेना की ही तरह राहत कार्यों के नाम पर मीडिया में फोटो खिंचवाने से अलग हटकर जनता के दुखों-तकलीफों से जुड़ने में असमर्थ रहे।

आज के दौर में दुनिया भर में राष्ट्रीयताओं की लड़ाई कमज़ोर हुई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आज बुर्जुआ वर्ग इतना रैडिकल नहीं रह गया है कि राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय की लड़ाई में जीत हासिल कर सके। कश्मीर में भी भारत जैसे ताक़तवर बुर्जुआ राज्यसत्ता से कश्मीरी बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में आत्मनिर्णय की लड़ाई में जीत हासिल करना संभव नहीं जान पड़ता। कश्मीरी बुर्जुआ वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इस लड़ाई के दौरान ही भारतीय बुर्जुआ वर्ग द्वारा सहयोजित कर लिया गया। निम्न बुर्जुआ वर्ग का जो हिस्सा आज कश्मीर की जनता के संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है वह भी इस्लामिक कट्टरपन्थ के पंककुण्ड में कूद पड़ने की अपनी इच्छा के चलते इस लड़ाई को कमज़ोर ही कर रहा है। लेकिन भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्ता के दमन और उत्पीड़न की वजह से कश्मीर की जनता में अलगाव आगे भी बढ़ेगा। नरेन्द्र मोदी सरकार की साम्प्रदायिक फ़ासिस्ट सरकार की नीतियाँ आने वाले दिनों में कश्मीरियों के भारत से अलगाव को और ज़्यादा बढ़ायेगी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की बुर्जुआ राजनीति में जिस तरीके से कश्मीर का प्रश्न राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और जिस तरीके से दोनों देशों का तेज़ी से सैन्यकरण हो रहा है, ऐसे में बुर्जुआ व्यवस्था के दायरे में कश्मीर समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आता। इस जटिल समस्या का समाधान तो भारत में सर्वहारा क्रान्ति के बाद समाजवादी सरकार ही कर सकती है जो कश्मीर सहित सभी दमित और उत्पीड़न राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ एक समाजवादी संघ में शामिल होने के लिए उनके जनमानस को तैयार करेगी। परन्तु इसके लिए हमें सर्वहारा क्रान्ति आने तक इन्तज़ार नहीं करना चाहिए। सर्वहारा क्रान्ति के लिए संघर्षरत सभी लोगों को आज से ही कश्मीरी जनता के संघर्षों से एकता क़ायम करने की कोशिश करनी होगी और उनके बीच इस बात की पैठ बनानी होगी कि उनको आत्मनिर्णय का अधिकार एक सच्चे अर्थों में समाजवादी सत्ता ही दे सकती है। यानी कश्मीर सहित सभी राष्ट्रीयताओं के संघर्ष को भारत में सर्वहारा के संघर्ष से जोड़कर ही इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है।

दिशा सन्धान – अंक 3 (अक्टूबर-दिसम्बर 2015) में प्रकाशित