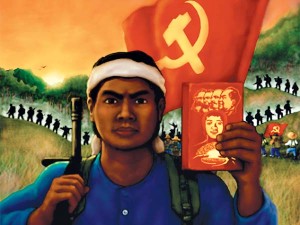

नेपाली क्रान्तिः गतिरोध और विचलन के बाद विपर्यय और विघटन के दौर में

- आलोक रंजन

नेपाल में संविधान सभा के चुनावों में नेपाल की एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की भारी पराजय से अनुभववादी आशावादी भावुक क्रान्तिवादियों को काफी सदमा लगा है। लेकिन जो हुआ है, वह एनेकपा (माओवादी) की राजनीति का ही तार्किक परिणाम है।

बुर्जुआ संसदीय जनवाद के खेल के प्रति एनेकपा (माओवादी) का बहुत भरोसा था, तो अब उसके नतीजों को भी स्वीकार करने/भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए था। अब पार्टी का कहना है कि मतपेटियों को गणना के पहले रात भर सेना के बैरक में रखना रहस्यपूर्ण था और इस चुनाव में भारी घपला हुआ। लेकिन प्रचण्ड और भट्टराई यदि समझते थे कि ऐसे घपले बुर्जुआ संसदीय चुनावों में नहीं होंगे, पिछले चुनावों से सबक लेकर शासक वर्ग और सेना इस बार उनकी पार्टी को हाशिए पर धकेल देने का इन्तजाम नहीं करेंगी, तो यह उनका मुगालता था। बुर्जुआ राज्यसत्ता के बारे में यदि वे सामाजिक जनवादी विभ्रमों में डूब गये थे, तो उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही थी।

सच तो यह है कि संविधान सभा के पहले चुनाव के समय भारी जनसमर्थन का दबाव नेकपा (माओवादी) के पक्ष में था और जनमुक्ति सेना भी तब वजूद में थी, इसलिए चाहकर भी शासक वर्ग तब अपनी मनचाही नहीं कर सकता था। 2013 में परिस्थिति एकदम भिन्न थी। पार्टी अपने पुराने इलाकाई आधारों से उखड़ चुकी थी। यहाँ तक कि लोकयुद्ध के दौरान जो जमीनें भूस्वामियों से छीनकर किसानों में बाँटी गयी थीं, वे सरकार में रहते हुए, शासक वर्ग के दबाव में, वापस फिर भूस्वामियों को दे दी गयी थीं, इस आश्वासन के साथ कि नया संविधान बनने के बाद रैडिकल भूमि सुधार लागू करके फिर से जमीनों का पुनर्वितरण किया जायेगा। पूर्ववर्ती मुक्तक्षेत्रों में लोकसत्ता के जो रूप पैदा हुए थे, वे सभी छिन्न-भिन्न हो चुके थे। जनमुक्ति सेना शासक वर्ग की अन्य पार्टियों के लम्बे दबाव की नीति के आगे झुकते हुए, विलय के पुराने खाके को छोड़कर, विलय के नाम पर विसर्जित की जा चुकी थी। संसद में बैठने और सरकार चलाने के दौरान काठमाण्डू में बैठे पार्टी नेतृत्व का बुर्जुआ जीवन और भ्रष्टाचार के उदाहरण कतारों और जनता में भारी पस्ती और गुस्से का सबब बन रहे थे। प्रचण्ड-भट्टराई धड़ों को संशोधनवादी बताते हुए किरण वैद्य-गजुरेल-बादल धड़े के अलग होकर नेकपा (माओवादी) के पुनर्गठन और इस नयी पार्टी द्वारा 33 अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव बहिष्कार करने का भी परिणाम एनेकपा (माओवादी) को भुगतना ही था। मधेसी पार्टियों की अनुपस्थिति और बिखराव का फायदा उठाने के लिए एनेकपा (मा.) ने पर्वतीय अंचलों के पुराने प्रभाव क्षेत्रों को छोड़कर तराई क्षेत्र में अपनी ज्यादा ताकत झोंकी थी, क्योंकि उन्हें भय था कि पूर्ववर्ती प्रभावक्षेत्रों की आक्रोशित जनता शायद इस बार उनका साथ उस हद तक न दे। नतीजा, दोनों ही जगहों पर उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यह आकलन नेपाल की ठोस परिस्थितियों को देखकर सही नहीं लगता कि एनेकपा (मा.) की हार सिर्फ चुनावी घपले का नतीजा है। घपले की एक हद तक ही भूमिका हो सकती है, लेकिन यदि घपला नहीं भी होता तो इस बार पार्टी का बहुमत ला पाना मुश्किल था, असम्भवप्राय था। नेपाल की जमीनी हकीकत जानने वालों को यह चुनाव के पहले ही आभास होने लगा था।

सच तो यह है कि संविधान सभा के पहले चुनाव के समय भारी जनसमर्थन का दबाव नेकपा (माओवादी) के पक्ष में था और जनमुक्ति सेना भी तब वजूद में थी, इसलिए चाहकर भी शासक वर्ग तब अपनी मनचाही नहीं कर सकता था। 2013 में परिस्थिति एकदम भिन्न थी। पार्टी अपने पुराने इलाकाई आधारों से उखड़ चुकी थी। यहाँ तक कि लोकयुद्ध के दौरान जो जमीनें भूस्वामियों से छीनकर किसानों में बाँटी गयी थीं, वे सरकार में रहते हुए, शासक वर्ग के दबाव में, वापस फिर भूस्वामियों को दे दी गयी थीं, इस आश्वासन के साथ कि नया संविधान बनने के बाद रैडिकल भूमि सुधार लागू करके फिर से जमीनों का पुनर्वितरण किया जायेगा। पूर्ववर्ती मुक्तक्षेत्रों में लोकसत्ता के जो रूप पैदा हुए थे, वे सभी छिन्न-भिन्न हो चुके थे। जनमुक्ति सेना शासक वर्ग की अन्य पार्टियों के लम्बे दबाव की नीति के आगे झुकते हुए, विलय के पुराने खाके को छोड़कर, विलय के नाम पर विसर्जित की जा चुकी थी। संसद में बैठने और सरकार चलाने के दौरान काठमाण्डू में बैठे पार्टी नेतृत्व का बुर्जुआ जीवन और भ्रष्टाचार के उदाहरण कतारों और जनता में भारी पस्ती और गुस्से का सबब बन रहे थे। प्रचण्ड-भट्टराई धड़ों को संशोधनवादी बताते हुए किरण वैद्य-गजुरेल-बादल धड़े के अलग होकर नेकपा (माओवादी) के पुनर्गठन और इस नयी पार्टी द्वारा 33 अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव बहिष्कार करने का भी परिणाम एनेकपा (माओवादी) को भुगतना ही था। मधेसी पार्टियों की अनुपस्थिति और बिखराव का फायदा उठाने के लिए एनेकपा (मा.) ने पर्वतीय अंचलों के पुराने प्रभाव क्षेत्रों को छोड़कर तराई क्षेत्र में अपनी ज्यादा ताकत झोंकी थी, क्योंकि उन्हें भय था कि पूर्ववर्ती प्रभावक्षेत्रों की आक्रोशित जनता शायद इस बार उनका साथ उस हद तक न दे। नतीजा, दोनों ही जगहों पर उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यह आकलन नेपाल की ठोस परिस्थितियों को देखकर सही नहीं लगता कि एनेकपा (मा.) की हार सिर्फ चुनावी घपले का नतीजा है। घपले की एक हद तक ही भूमिका हो सकती है, लेकिन यदि घपला नहीं भी होता तो इस बार पार्टी का बहुमत ला पाना मुश्किल था, असम्भवप्राय था। नेपाल की जमीनी हकीकत जानने वालों को यह चुनाव के पहले ही आभास होने लगा था।

संसदीय जनवाद के प्रति प्रचण्ड-भट्टराई-नारायण काजी श्रेष्ठ जो भ्रम, बल्कि यूँ कहें कि निष्ठा पाल बैठे थे, उसका एक परिणाम तो उनके सामने है। पर बात केवल इतनी ही नहीं है। यदि संविधान सभा में वे बहुमत में आ भी जाते तो संविधान सभा की संरचना और कार्यप्रणाली को देखते हुए, एक बुर्जुआ संविधान ही बना सकते थे, फर्क सिर्फ यह होता कि उसमें जनवाद का पक्ष कुछ ज्यादा होता। बुर्जुआ जनवाद का आंशिक रैडिकल अतिक्रमण भी सेना और अन्य बुर्जुआ पार्टियों को (यूँ कहें कि नेपाली बुर्जुआ वर्ग, भूस्वामी वर्ग, भारतीय बुर्जुआ वर्ग और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों को) कत्तई स्वीकार्य नहीं होता। शासक वर्ग पर दबाव बनाने के लिए बाहर मौजूदा वर्ग-संघर्ष का जो इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे पार्टी पहले ही एक तरह से तिलांजलि दे चुकी थी। देहाती इलाकों में आधार और छापामार इलाके थे नहीं, लोक सत्ता के विकासमान स्थानीय रूप टूट चुके थे, जन मुक्ति सेना विसर्जित हो चुकी थी। इसलिए, हमारा यह स्पष्ट मानना है कि एनेकपा (मा.) के बहुमत पाने की स्थिति में भी नेपाल की जनवादी क्रान्ति के अग्रवर्ती विकास के द्वार खुल जाते, यह मानना भी एक मुगालता ही होगा।

वास्तव में नेपाल क्रान्ति की अग्रगति तो उस समय ही रुक गयी थी और उसका वह भविष्य तय हो चुका था (जो आज का वर्तमान है) जब नेपाल की और आज की दुनिया की ‘‘ठोस परिस्थितियों’’ के नाम पर प्रचण्ड ने और उनसे भी आगे बढ़कर भट्टराई ने सर्वहारा अधिनायकत्व के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों को ‘‘संशोधित’’ करते हुए सोवियत सत्ता जैसी किसी प्रणाली के बरक्स बहुदलीय जनतन्त्र के मॉडल को प्रस्तुत करना शुरू किया था। फिर उन्होंने जनता के जनवादी गणराज्य के पहले संघात्मक जनवादी गणराज्य जैसी एक और संक्रमणकालिक अवस्था का सिद्धान्त देना शुरू कर दिया ताकि संविधान सभा में अपने समझौतों, जोड़ों-तोड़ों और हर हाल में बने रहने का औचित्य-प्रतिपादन किया जा सके। पार्टी पहली संविधान सभा के मंच का रणकौशल (टेक्टिक्स) के रूप में इस्तेमाल करने की बात करती थी, लेकिन कालान्तर में, किसी भी सूरत में संविधान-निर्माण और नये संविधान के तहत चुनाव लड़कर सत्तासीन होना ही उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। जनमुक्ति सेना और आधार क्षेत्रों का विघटन-विसर्जन इसका स्पष्ट संकेत था। यानी चुनाव और संसद का इस्तेमाल पार्टी के लिए रणकौशल के बजाय रणनीति (स्ट्रैटेजी) का सवाल बन गया। जंगलों-पहाड़ों से चलकर ‘‘प्रचण्ड पथ’’ संसद के गलियारों में खो गया। हर संशोधनवादी पार्टी की तरह नेपाली पार्टी के नेता अलग-अलग बयानों में परस्पर-विरोधी बातें कहते रहे, अन्तरविरोधी बातें कहते रहते और बुनियादी विचारधारात्मक प्रश्नों पर या तो ‘नरो वा कुंजरो’ की भाषा में बात करते रहे, या फिर उनसे कन्नी काटते रहे। भट्टराई को कभी तो यह लगता था कि क्रान्ति के लिए फिलहाल नेपाल में उत्पादक शक्तियों का विकास (यानी पूँजीवादी विकास) बहुत जरूरी है (देङ सियाओ पिङ की भाषा) और कभी अपनी अवस्थिति को सही ठहराने के लिए एक पिछड़े देश में समाजवाद तो दूर लोक जनवादी क्रान्ति की भी असम्भवता सिद्ध करने के लिए उन्हें त्रॉत्स्की तक की अवस्थिति सही लगने लगती थी। यह अनायास नहीं था कि इस पूरी अवधि के दौरान पार्टी चीन में पूँजीवादी पुनर्स्थापना और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति जैसे प्रश्नों पर चुप्पी साधे रहती थी और उसके मुखपत्रों में भी इन विषयों पर या वर्तमान चीन के ‘‘बाजार समाजवाद’’ नामधारी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले पूँजीवाद पर कभी कोई लेख नहीं आया। निचोड़ के तौर पर कहा जा सकता है कि वर्ग संघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व और सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तगर्त सतत क्रान्ति की सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की बुनियादी शिक्षा को तत्कालीन नेकपा (माओवादी) – आज की एनेकपा (माओवादी), छोड़ चुकी थी। वह चुनाव और संविधान-निर्माण के मार्ग, बहुदलीय संसदीय प्रणाली के सिद्धान्त और उत्पादक शक्तियों के विकास के सिद्धान्त को अपना चुकी थी। विचारधारात्मक भटकाव बरसों पहले ही विचारधारात्मक प्रस्थान बन चुका था। लेकिन मिथ्या आशा के स्रोतों की तलाश करते बहुतेरे भावुक क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी इस प्रस्थान को महज छोटी-मोटी रणनीतिक या रणकौशलात्मक चूक मानते हुए और गड़बड़ियों की जड़ नेतृत्व के इस या उस व्यक्तित्व में तलाशते हुए यह भ्रम पालने के हठ पर अड़े रहे कि सगरमाथा पर एक दिन लाल झण्डा फहराकर रहेगा। अभी भी एनेकपा (मा.) की भारी चुनावी हार से क्षुब्ध ऐसे बुद्धिजीवी पूरी पार्टी के विचाराधारात्मक पतन और रणनीतिक समझौतों पर सोचने के बजाय सारी गड़बड़ियों की जड़ सिर्फ यह मानते हैं कि सेना की मदद से बड़े पैमाने पर चुनावी धाँधली हुई। ऐसी बातों का मार्क्सवादी-वैज्ञानिक विश्लेषण से कुछ भी लेना-देना नहीं है। एनेकपा (मा.) के सामने फरवरी 1917 की क्रान्ति के बाद कायम होने के बाद आरजी सरकार के और उसके घटक दलों के व्यवहार का इतिहास था, संविधान सभा और सोवियत को लेकर बोल्शेविक पार्टी के व्यवहार का इतिहास था, जर्मनी क्रान्ति को कुचल दिये जाने का इतिहास था, 1920 के दशक में कुओमिताङ के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा बनने और टूटने का इतिहास था। उसके सामने इण्डोनेशिया की पार्टी द्वारा बुर्जुआ जनवादी विभ्रमों का शिकार होने की ऐतिहासिक भूल और उसकी कीमत चुकाने का इतिहास था, चीले में अलेंदे की सत्ता के सैनिक तख्तापलट का इतिहास था, लेकिन चुनाव और बुर्जुआ जनवाद के बारे में लेनिनवादी निष्पत्तियों का बार-बार सत्यापन करने वाली घटनाओं से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। यह आत्मधर्माभिमान, अतिशय आत्मविश्वास और विचारधारात्मक कमजोरी से पैदा हुआ बुर्जुआ विभ्रम था या संसदीय जनवाद के खेल में लम्बे समय तक उलझे रहने से पार्टी के चरित्र में आया स्खलन और साहस का अभाव (पराजय-बोध) था, यह निश्चयपूर्वक कहना मुश्किल है। हो सकता है कि ये सभी उपादान नेतृत्व के विभिन्न लोगों के बीच अलग-अलग रूपों और परिमाण में मौजूद हों। उल्लेखनीय है कि 2006 से 2013 के बीच पार्टी का लेनिनवादी ढाँचा और कार्यप्रणाली भी क्रमशः विघटित होते चले गये थे। जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर सुगठन की जगह पार्टी का ढाँचा संघात्मक और ढीला-ढाला हो गया था। सदस्यता के मानक ढीले हो गये थे। पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक एक खुली जन-पार्टी जैसी ही हो गयी थी। विभिन्न संशोधनवादी पार्टियों से छिटके धड़ों को मिलाकर ताकत बढ़ा लेने की हड़बड़ी में पार्टी की राजनीतिक संस्कृति में तेजी से पतन आया था। शीर्ष नेतृत्व के कई लोग भी अपनी जीवन-शैली और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के आरोपों के चलते विवादास्पद बन चुके थे। राजनीतिक मतभेदों को हल करने के लिए बहस और पारदर्शी सांगठनिक तौर-तरीकों की जगह जोड़तोड़, गुटबाजी और सांगठनिक छल-नियोजन (मैनिपुलेशन) का चलन आम हो चला था।

आमतौर पर इतिहास में पहले भी यह देखा गया है कि कोई पार्टी यदि अपने ‘‘वामपन्थी’’ भटकाव को साहसपूर्ण आत्मालोचना और दोष-निवारण द्वारा दूर नहीं करती है, तो पेण्डुलम फिर दूसरे छोर तक, यानी दक्षिणपन्थी भटकाव तक जाता ही है। एनेकपा (माओवादी) के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रचण्ड की लाइन में लोकयुद्ध के पूरे दौर में ‘‘वामपन्थी’’ भटकाव एक सैन्यवादी लाइन के रूप में मौजूद था, राजनीति के ऊपर बन्दूक की प्रधानता थी, जुझारू कार्यकर्ताओं की राजनीतिक शिक्षा पर और उन्हें बोल्शेविक संस्कृति में ढालने पर जोर बहुत कम था। ऐसी पार्टी जब बुर्जुआ जनवाद के दाँवपेंच में उतरी तो फिर पूरी पार्टी उसी भँवर में उलझकर रह गयी।

दिलचस्प बात यह है कि नेकपा (मा.) में विलय के पूर्व प्रकाश उर्फ नारायण काजी श्रेष्ठ के नेतृत्व वाली नेकपा (एकता केन्द्र-मसाल) प्रचण्ड की लाइन के ‘‘वामपन्थी’’ भटकाव की तथा ‘प्रचण्ड पथ’ के सूत्रीकरण की काफी हद तक सही आलोचना रख रही थी और इस भटकाव के दूसरे छोर तक जाने की अन्तर्निहित सम्भावनाओं की भी शिनाख्त कर रही थी। लेकिन विलय के बाद उस धड़े की मुख्य भूमिका प्रचण्ड और भट्टराई गुट के बीच सन्तुलन स्थापित करने की रह गयी और फिर प्रचण्ड और भट्टराई के साथ उतने ही जोर-शोर के साथ नारायण काजी श्रेष्ठ भी संसदीय मार्ग के अनुगामी बने। पश्चदृष्टि से देखकर कहा जा सकता है कि प्रचण्ड की लाइन की मूलतः सही आलोचना रखते हुए भी नेकपा (एकता केन्द्र-मसाल) में सही क्रान्तिकारी जनदिशा का विकल्प खड़ा कर पाने की क्षमता नहीं थी। इसके भीतर निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवाद (पैस्सिव रैडीकलिज्म) की विच्युति निर्मल लामा के दौर की ही विरासत थी, जनान्दोलनों के साथ लम्बे दौर की संसदीय भागीदारी ने इस विच्युति को गम्भीर विचलन बनाने में गम्भीर भूमिका निभायी, पार्टी में कतिपय बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। नेकपा (मा.) के साथ एकता केन्द्र की एकता एक अवसरवादी एकता थी, जो बुनियादी उसूली मसलों को दरकिनार करके हुई थी। यह एकता-केन्द्र का आत्मसमर्पण अधिक था, हालाँकि लोकयुद्ध को ‘रणनीतिक आक्रमण’ की मंजिल तक पहुँच जाने की अतिउत्साही घोषणा के बाद उस समय तक प्रचण्ड को भी लगने लगा था कि काठमाण्डू तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, संघर्ष में गतिरोध आने लगा था और शासक वर्ग की पार्टियों के साथ समझौता और संविधान सभा के चुनाव में उतरना नेकपा (मा.) को भी एकमात्र विकल्प दीखने लगा था। पहली संविधान सभा के चुनाव के बाद, नेकपा (मा.) की लोकप्रियता की लहर के प्रमाण मिल चुके थे। एकता केन्द्र ने इन्हीं स्थितियों में एकता का मार्ग चुना। इस अवसरवाद के पीछे नारायण काजी श्रेष्ठ की और उनके संगठन की जो कमजोरियाँ थीं, वे सबसे अधिक नग्न रूप में तब सामने आयीं जब प्रचण्ड और भट्टराई के साथ वे संसदीय मार्ग के तीसरे प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में सामने आये।

निश्चय ही आज, किरण वैद्य, गजुरेल, बादल आदि के धड़े ने एनेकपा (मा.) के संशोधनवाद का विरोध करते हुए पुराने जुझारू संगठनकर्ताओं-कार्यकर्ताओं के एक अच्छे-खासे हिस्से को नेकपा (माओवादी) का पुनर्गठन करके गोलबन्द कर लिया है। आज यह संगठन एनेकपा (माओवादी) को नेकपा (ए.मा.ले.) जैसी ही संशोधनवादी मानता है, लेकिन अभी यह उम्मीद बाँधने का कोई आधार नहीं दीखता कि यह पार्टी विपर्यय और बिखराव की शिकार नेपाली क्रान्ति की धारा को निकट भविष्य में जल्दी आगे की ओर गति दे पायेगी। इस संशय के पीछे वस्तुगत से अधिक मनोगत उपादानों की भूमिका है। स्मरणीय है कि ‘प्रचण्ड पथ’ के एक उत्साही पैरोकार किरण वैद्य लम्बे समय तक रहे। पार्टी जब एक ओर धड़ेबन्दी का शिकार थी और दूसरी ओर संसदीय भटकाव की ओर तेजी से फिसल रही थी, उस समय बुनियादी विचारधारात्मक सवालों को उठाने के बजाय किरण वैद्य भी सांगठनिक जोड़तोड़ में ही व्यस्त थे। प्रचण्ड जिस समय बहुदलीय संसदीय प्रणाली की बात को आगे बढ़ाते हुए सर्वहारा अधिनायकत्व की बुनियादी अवधारणा को ‘‘संशोधित’’ कर रहे थे, उस समय भी किरण वैद्य का विरोध मुखर नहीं था। विरोध सर्वाधिक मुखर होकर ‘जनता का जनवाद’ बनाम ‘संघीय जनवाद’ की बहस के दौरान सामने आया और उसे भी किरण वैद्य ने समझौता फार्मूले से हल करने की कोशिश की। इस धड़े का अप्रोच बुनियादी विचारधारात्मक मसलों को भी मुख्यतः ‘आर्गनाईजेशन इन कमाण्ड’ की दृष्टि से हल करने का रहा। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस पुनर्गठित पार्टी की रणनीति और कार्ययोजना क्या है?

आज की विश्व परिस्थितियों और नेपाल की ठोस परिस्थितियों में, नेपाल की लोक जनवादी क्रान्ति का रास्ता पहले भी लम्बा और कठिन था। शुरुआती चक्र की सफलताओं से पैदा हुई अतिआशावादी जल्दबाजी में विचारधारात्मक रूप से कमजोर पार्टी ने दीर्घकालिक लोकयुद्ध के लम्बे रास्ते को छोटा करने की गलती की और इस गलती के अहसास के बाद, समझौते और चुनाव के चक्र में उतरकर संसदीय विभ्रमों का शिकार हो गयी। कहा जा सकता है कि साम्राज्यवादी ताकतों, भारतीय प्रभुत्ववादियों और नेपाली शासक वर्ग ने अपना खेल अधिक कुशलता और धीरज के साथ खेला और दमन के बजाय सर्वहारा क्रान्ति की हरावल शक्ति की कमजोरियों का लाभ उठाकर उसे विघटित करके अपने मकसद में कामयाबी हासिल की।

नेपाली जनता और कम्युनिस्ट कतारों में आज पस्ती और निराशा व्याप्त है। लेकिन मुक्ति की आकांक्षाएँ अभी मरी नहीं हैं। मर भी नहीं सकतीं।

अभी भी विभिन्न संगठनों में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मौजूद हैं। जरूरत है एक ऐसे नेतृत्व की, जिसमें गुजरे समय के इतिहास का साहसपूर्वक सार-संकलन करने और कतारों के सामने रखने का साहस हो, जो नेपाली क्रान्ति को पुनस्संगठित करने की एक स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत कर सके, जो नये सिरे से बोल्शेविक साँचे-खाँचे में ढली, विचारधारात्मक पक्ष पर सर्वोपरि जोर देने वाली पार्टी के पुनर्निर्माण के भगीरथ-प्रयास में जुट जाने का साहस रखता हो।

एक नयी शुरुआत काफी पीछे लौटकर करनी होगी।

इसके लिए धारा के विरुद्ध तैरने का साहस रखने वाले एक वास्तविक माओवादी नेतृत्व की जरूरत होगी।

दिशा सन्धान – अंक 2 (जुलाई-सितम्बर 2013) में प्रकाशित