दिशा सन्धान-1, अप्रैल-जून 2013

इस लेख का मकसद गुज़रे दो दशकों के भारत का आर्थिक इतिहास लिखना या कोई अकादमिक कसरत नहीं है। हमारा मकसद गुज़रे दो दशकों के दौरान नवउदारवादी आर्थिक सुधारों के भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनिन्दा क्षेत्रों पर पड़े प्रभावों की पड़ताल करना है और यह जानना है कि इसका भारत की समाजवादी क्रान्ति को सम्पन्न करने के लिए बनने वाले वर्गों के मोर्चे पर क्या असर पड़ेगा।

read more

क्रान्तिकारी स्थिति हमेशा क्रान्तिकारी नेतृत्व और संगठन के खड़े होने का इन्तज़ार नहीं करेगी। हर पूँजीवादी संकट हमेशा की तरह यूनान में भी प्रतिक्रियावादी और क्रान्तिकारी, दोनों ही सम्भावनाओं को जन्म दे रहा है। अगर क्रान्तिकारी ताक़तें अपनी सम्भावना को हक़ीकत में तब्दील करने में नाकाम रहीं, तो यह काम प्रतिक्रियावादी ताक़तें करेंगी और यूनान की जनता को फ़ासीवाद की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की राज्यसत्ता और क्रान्ति के सम्बन्ध में स्थापित और सिद्ध शिक्षा पर अमल न करने की सज़ा इतिहास में पहले भी यूरोपीय जनता भोग चुकी है, और एक बार फिर इस बात की सम्भावना पैदा हो रही है। सिरिज़ा की असफलता यूनान के इतिहास में वही भूमिका निभायेगी, जो कि जर्मन सामाज़िक जनवादियों की असफलता ने 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी में निभायी थी। इसलिए यूनान में मौजूद मार्क्सवादी लेनिनवादी ताक़तों को संगठित होना होगा और अपने आपको विकल्प के तौर पर जनता के सामने पेश करना होगा। read more

ज़िज़ेक का पूरा विश्लेषण एक सट्टेबाज़ मनोवैज्ञानिक-राजनीतिक खेल बन जाता है, जिसका आखि़री मकसद कुछ भी नहीं सिर्फ बौद्धिक विलास है। उनका लेखन आम तौर पर आज के मनोरंजन उद्योग के समान है, जो वास्तव में अनुत्पादक है। ज़िज़ेक के लेखन में आपको लगातार यौनिक और स्कैटोग्राफिकल वक्रोक्तियाँ मिलती हैं। गम्भीर दार्शनिक और राजनीतिक विमर्श की गरिमा को और गम्भीरता को भी ज़िज़ेक देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते और थोड़ी ही देर में ऐसी वक्रोक्तियों के प्रयोग के गड्ढे में गिर पड़ते हैं। यह पाठक को एक ‘कॉमिक रिलीफ’ और एक प्रकार का टिटिलेशन देता है, और इसलिए ऊबने नहीं देता। लेकिन इस क्षणिक सुख के अलावा इसमें समृद्ध करने वाली कोई चीज़ बिरले ही मिलती है। जब कोई उपयोगी बात या अन्तर्दृष्टि मिलती भी है, तो उसमें ज़िज़ेक का कुछ भी मौलिक नहीं होता। यानी, एक तरीके से कहा जा सकता है कि ज़िज़ेक के लेखन में जो कुछ भी काम का है, वह आम तौर पर उनका मौलिक नहीं है, और बाकी जो बचता है वह अक्सर सट्टेबाज़ बहेतू दर्शन का कचरा होता है। read more

सबसे निकृष्ट अशिक्षित व्यक्ति वह होता है जो राजनीतिक रूप से अशिक्षित होता है। वह सुनता नहीं,बोलता नहीं, राजनीतिक सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता। वह नहीं जानता कि ज़िन्दगी की क़ीमत, सब्जियों, मछली, आटा, जूते और दवाओं के दाम तथा मक़ान का किराया – यह सब कुछ राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करता है। राजनीतिक अशिक्षित व्यक्ति इतना घामड़ होता है कि इस बात पर घमण्ड करता है और छाती फुलाकर कहता है कि वह राजनीति से नफ़रत करता है। वह कूढ़मगज़ नहीं जानता कि उसकी राजनीतिक अज्ञानता एक वेश्या, एक परित्यक्त बच्चे और चोरों में सबसे बुरे चोर – एक बुरे राजनीतिज्ञ को जन्म देती है जो भ्रष्ट तथा राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का टुकड़खोर चाकर होता है। read more

सोवियत समाजवादी प्रयोगों की नये सिरे से व्याख्या क्यों? बहुत से समकालीन विचारक, जैसे कि नववामपन्थी व उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तक, सोवियत समाजवाद को इतिहास को हमेशा के लिए बन्द हो चुका अध्याय मानते हैं; कुछ अन्य सोवियत समाजवाद को एक दुर्गति/विपदा में समाप्त हुए प्रयोग के रूप में ख़ारिज कर देते हैं और 21वीं सदी में नये किस्म के समाजवाद/कम्युनिज़्म की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि सोवियत संघ के समाजवाद का ज़िक्र भर करने से नयी सदी की कम्युनिस्ट परियोजनाएँ दूषित हो जायेंगी! ऐसे सट्टेबाज़, नववामपन्थी और उत्तर-मार्क्सवादी विचारकों व दार्शनिकों को छोड़ भी दिया जाय, तो मज़दूर आन्दोलन और कम्युनिस्ट आन्दोलन के भीतर ही ऐसी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, जो सोवियत समाजवाद के आलोचनात्मक विवेचन की ज़रूरत को नहीं मानती हैं, या फिर इसे एक हल हो चुका प्रश्न मानती हैं। जो सोवियत समाजवाद के प्रयोगों के विश्लेषण को एक हल हो चुका प्रश्न मानते हैं, उनमें दो किस्म के लोग हैं। read more

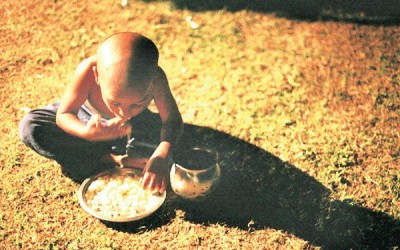

वास्तव में अगर देश में भूख की समस्या को समाप्त कर दिया गया, तो इससे पूँजीपतियों को कई तरीके से नुकसान पहुँचेगा। पहला तो यह कि कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र के बड़े पूँजीपति तबाह हो जायेंगे, या कम-से.-कम उनका मुनाफ़ा कम हो जायेगा। दूसरी बात यह कि अगर देश की बड़ी आबादी को भूख की समस्या से निजात दिला दी गयी तो कुल मिलाकर देश की ग़रीब मेहनतकश आबादी की मजबूरी कम होगी, पूँजीपतियों से उनकी मोलभाव करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। इससे भी पूँजीपति वर्ग की लागत में बढ़ोत्तरी होगी और उनके मुनाफ़े में गिरावट आयेगी। फिर आख़िर पूँजीपति वर्ग की नुमाइन्दगी करने वाली यह सरकार खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को लेकर इतनी “मगजपच्ची” और हल्ला कर ही क्यों रही है? क्योंकि, चाहे कैसा भी कानून बने, उससे जनता को कोई ख़ास फायदा नहीं पहुँचने वाला है। ऐसा इसलिए भी है कि कानून बनना तो सिर्फ औपचारिक कदम है, असली सवाल तो यह है कि वह लागू किस प्रकार से होगा। हम ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना का हश्र देख चुके हैं। वही नौकरशाही जो तमाम योजनाओं को लागू करती है, इस योजना को भी लागू करेगी। इसलिए जो भी कानून बने, अन्ततः होगा वही, ‘ढाक के तीन पात’! फिर यह हंगामा क्यों मचा हुआ है? read more

अफज़ल गुरू की फाँसी बुर्जुआ चुनावी राजनीति के सरोकारों के तहत लिया गया एक राजनीतिक फैसला है। और बुर्जुआ राज्यसत्ता का पतनशील चरित्र अब इस हद तक गिर चुका है, कि वह अपने चुनावी फायदों के लिए फाँसी की राजनीति कर रही है, ताकि फ़ासीवादी तरीके से भारतीय मध्यवर्गीय जनमानस, या “राष्ट्रीय” जनमानस, को अपने पक्ष में तैयार किया जा सके। इसके ज़रिये एक तीर से कई निशाने लगाये जा रहे हैं। ज़िस समय देश भर में आम मेहनतकश जनता में महँगाई, ग़रीबी, भ्रष्टाचार आदि के ख़िलाफ़ और भारतीय शासक वर्गों के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़क रहा है, उस समय अन्धराष्ट्रवाद, साम्प्रदायिक फ़ासीवाद और देशभक्ति के मसलों को उठाकर असली मुद्दों को ही विस्थापित कर दिया जाय यही भारतीय शासक वर्ग की रणनीति है। यही काम भाजपा राम मन्दिर और हिन्दुत्व का मसला भड़का कर अपने तरीके से कर रही है, और कांग्रेस फाँसी की राजनीति करते हुए अपने तरीके से कर रही है। अफज़ल गुरू की फाँसी इसी बात की एक बानगी थी। read more

यह पूरा अध्यादेश स्त्री-विरोधी अपराधों के प्रश्न पर किसी संवेदनशीलता या राजनीतिक ईमानदारी से बना ही नहीं है, इसलिए इससे यह उम्मीद करना भी व्यर्थ है कि यह समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत करेगा। वास्तव में, यह पूरी व्यवस्था ही स्त्री-प्रश्न का कोई समाधान पेश नहीं कर सकती है। स्त्री-प्रश्न के समाधान के लिए इस समूची पूँजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की सीमा का अतिक्रमण करते हुए सोचने की आवश्यकता है। अधिकारों के विमर्श में कैद और सीमित रहने की बजाय इस सीमा का तोड़ कर मुक्ति की परियोजना के बारे में गम्भीरता से सोचने की ज़रूरत है। read more